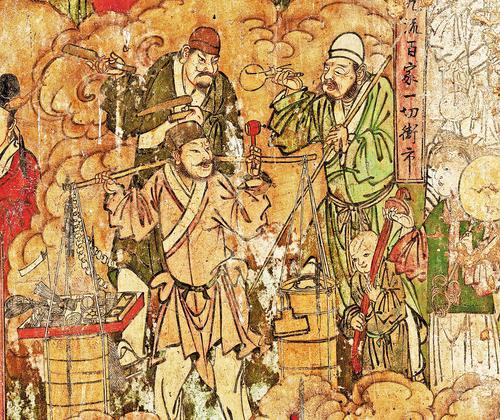

毗卢寺壁画局部。

毗卢寺壁画局部。

近期,“壁上丹青——走进毗卢寺壁画的艺术世界”展在河北美术馆开展。展览全方位展现出毗卢寺壁画的绚丽多彩,吸引了社会各界的广泛关注。我们邀请河北博物院文博研究馆员、中国壁画学会理事郝建文,分享自己与毗卢寺的深厚渊源,介绍毗卢寺壁画的丰富内容与独特艺术价值。让我们跟随他的讲述,一同穿越时空,凝望毗卢寺壁画的独特魅力,感受历史文化的深厚底蕴,探寻壁画背后那些动人的故事与传承。 ——编 者

在石家庄市区西北方向的上京村,坐落着一座规模不算大的古寺,它便是毗卢寺。过去的几十年间,费孝通、赵朴初、黄震、罗哲文、华君武、冯骥才、靳尚谊、何家英,以及路易·艾黎、马海德等众多国内外各界知名人士,都曾到访此地。

在学术领域,每当谈及明代壁画之美,人们最先想到的可能是北京的法海寺,紧随其后,必然会提及河北省石家庄市的毗卢寺。在当地,流传着一段故事:江南才子唐伯虎当年进京赶考途中,路过上京村,恰逢毗卢殿正在绘制壁画,他一时技痒,便画下了北壁东侧的“玉皇大帝”。

多年前,就有人将毗卢寺壁画与敦煌壁画、永乐宫壁画、法海寺壁画并称为“中国四大壁画”。

一

我与毗卢寺的缘分始于20世纪80年代,那时我尚不足20岁。周末时,我常常骑着自行车回平山老家,途中路过毗卢寺时,总会远远眺望那两棵古柏和古朴的建筑,内心对观摩毗卢殿壁画充满了渴望。

终于,有一次我实在按捺不住,便从桥上转弯而下,前去敲开了毗卢寺紧闭的大门。自那之后,我与毗卢寺便结下了不解之缘。

1993年春天,河北省古代建筑保护研究所(现为河北省文物与古建筑保护研究院)的王素芳老师找到我,希望我临摹一幅毗卢寺的菩萨像。起初,我只当是帮个小忙,可没想到,当我把画完的作品交给王素芳老师时,她执意要给我报酬,我再三推辞无果,最后收下了100元。

拿到钱后,我立刻赶到河北美术出版社的艺文阁。那里售卖美术用品和书籍,营业员告诉我,《毗卢寺壁画》画册只剩一册了。她把画册拿给我,我看到封面已有不少磨损,心里明白这其实就是本样书,毕竟我此前也多次翻阅过,对它也是喜爱至极,只是一直舍不得购买。这次,我没有丝毫迟疑,花80元买下了这本画册。画册捧在手里那一刻,我激动的心情难以言表。

此后,我与毗卢寺的缘分一直延续下来,先后陪同多位艺术界的老师和同行到毗卢寺观摩。

1995年盛夏时节,我曾陪同中央美院壁画系主任孙景波教授,以及同行十余人前往毗卢寺观摩壁画。2012年夏天,孙景波教授又带着王颖生教授以及几位博士生,再次到毗卢寺参观。此后,在2014年春天与2020年秋天,中国美协副主席、著名画家何家英先生先后两次莅临毗卢寺。第二次前来时,他在毗卢殿北壁西侧的摩利支天菩萨像前伫立良久。转身离去之际,他轻声对我说:“以后要是有机会,一定要专门来这里临摹一幅。”

2024年5月,我又陪同美国宾夕法尼亚大学东亚艺术系教授夏南悉、美国佛罗里达国际大学教授衣丽都,还有中国社会科学院考古研究所研究员朱岩石先生等人,前往毗卢寺参观。

每一次去毗卢寺,都有不一样的感悟和收获。随着时间的推移,我去毗卢寺的次数日益增多,对它的认识与了解也愈发深刻。

二

毗卢寺始建于唐天宝年间(742—756年),历经宋、元、明、清多代修缮与扩建,至今已有1200多年的历史。寺院坐北朝南,占地面积近两万平方米。现存的释迦殿和毗卢殿为明代留存遗迹,其他建筑均为上世纪80年代重新修建而成。

释迦殿内四壁绘有佛传故事与佛本生故事的壁画,面积约83平方米。从碑刻和题记可知,释迦殿壁画绘制于明正德十二年(1517年)至嘉靖十四年(1535年)期间。后于明代与清代分别对壁画进行过重绘与补绘。

毗卢殿是寺内的主体建筑,俗称五花八角殿。它采用单檐歇山顶,面阔五间,进深三间,建立在一米高的月台上,前后都设有抱厦,从平面上看呈现十字形状。殿内供奉着毗卢遮那佛,其两旁还放置着两尊明代石佛,佛坛的石供桌正面,有唐代罗汉浮雕和历代重修的题记。毗卢寺壁画绘制于明弘治八年(1495年)至嘉靖十四年(1535年)修缮期间。毗卢寺重修碑文中明确记载着画匠王淮、张保、何安、宋太四人的名字。

大殿的墙壁上满绘着壁画,面积达122平方米。所绘人物有500余位,共计120余组壁画。从整体布局来看,壁画的主次关系清晰明了,人物排列整齐有序,错落有致,他们的疏密关系,人物之间的呼应、神态等,显然是经过了精心缜密的设计。

每组壁画都配有榜题,借助这些榜题,我们便能知晓每组壁画所描绘的内容。这些壁画体现出佛道儒三教融合的特色。

毗卢寺壁画的内容主要围绕儒、释、道三家的人物故事铺陈开来。其内容不仅包含诸多佛教形象,还融入了道教、儒教以及民间信仰的要素,充分体现了明代宗教文化多元融合的特点,整个画面场面壮观,气势磅礴。

三

如此众多的人物,被描绘得精妙绝伦,竟寻觅不到丝毫修改的痕迹。且在壁画上,几乎难以察觉到起稿线的痕迹。由此推测,毗卢寺壁画应当存在原大尺寸的粉本(也就是画稿,因为古人作画,是先施粉上样,然后再依样落笔,所以称画稿为粉本)。画师再依据毗卢殿的实际状况,对原有的粉本进行再加工,创作出毗卢殿壁画全新的粉本。

究竟怎样才能把粉本转画到墙壁上呢?

第一步是过稿,也叫印稿。举个例子,先在粉本上沿着线条,用针连续不断地刺出小孔。完成后,将扎好孔的粉本平整地铺在墙壁上,接着拿一个装有红土粉的小布袋,顺着那些小孔轻轻拍打,色粉就会透过小孔落在墙壁上。拍打完毕,画面的大致形象便显现出来了。在此基础上,画师会依据壁画呈现的形象,用浓淡各异的墨线进行勾勒。

线条能够塑造物体的基本形态,通过控制线条的长短、粗细、曲直以及疏密等变化,精准地呈现出物体的轮廓、结构与体积。就像顾恺之的《洛神赋图》,就是运用细腻流畅的线条,描绘出人物的姿态、服饰等细节,从而展现出人物的神韵与气质。此外,画师还能通过运笔时轻重、缓急、刚柔的不同变化,为线条注入感情色彩。借助线条的组合与变化,以及线条疏密、虚实的对比,营造出独特的韵律和节奏感。

十八描作为中国传统工笔画的核心技术体系,凝聚着历代画家对于物象描绘的理解与表达。

毗卢寺壁画传承了吴道子的绘画风格,不过其线条并非仅局限于兰叶描,而是多种描法并用。画师依据人物形象的不同身份与性格特点,灵活选择相应的描法。在刻画人物毛发时,画师用笔轻柔,起笔落笔皆细腻,绘出的线条逼真,给人一种毛发从肌肤自然生长出的即视感,再搭配淡墨晕染,使得人物毛发看上去更加真实自然。

从壁画所传达的信息不难看出,画师在创作这堂壁画时,凭借自身的理解与想象,力求将壁画中的每一个形象都表现得淋漓尽致。而且,壁画还不乏一些创新之处,与当代表现物象的手法颇为相似。例如西壁上层“主山主树主水主花”这一组画面,前面有一位面容秀丽的妇人,头戴鲜花,身着红裳,双手合十,想必是主花之神无疑了。主山之神则手捧山石,以山石象征山峦,刻画出传神形象,他的毛发勾勒得好似坚硬的松针,这与手举松树的主树之神的刻画手法有诸多相似之处。主树之神用笔也极为精妙,头部的刻画则犹如一个老树根。颇为有趣的是主水之神,其身上披肩的褶皱处绘制了一些近似平行的短线,似乎是在表现光影效果,这种手法仿若出自当代人之手。

整堂壁画里,最令我动容的,当数南壁的“往古九流百家一切街市”,这或许和我的生活经历息息相关。记得小时候,我曾在街上见到拄着木棍、摸索前行的盲人占卜者。壁画里的盲人,画师仅仅于其眼部,以浓重的焦墨狠狠点下一笔,那盲人的形象便活灵活现,仿若真实站在眼前一般。还有那身体壮实,手持抹子与瓦刀的泥瓦匠;以及身形消瘦,手举拨浪鼓,肩挑百货,正大声吆喝的货郎,刻画得都很生动。

四

在一整堂壁画之中,线条恰似“骨骼”,支撑起画面的架构;而色彩犹如“皮肉”,丰富画面内容与质感,二者需相互融合、相得益彰。色彩在其中所发挥的作用不容小觑,一是它能够凸显人物形象。借助色彩的合理搭配与巧妙运用,可强化人物的立体感与层次感,使人物看起来更加鲜活逼真。再者色彩还能起到营造氛围的效果。

就像毗卢寺壁画大量运用朱砂、石绿、石青等矿物颜料,营造出一种神秘、庄重且肃穆的氛围,让观赏者切实感受到宗教的神圣庄严。再者,色彩可用于区分人物身份,增强画面的表现力。例如,菩萨、罗汉这类形象,通常选用淡雅、柔和的色彩,以此彰显其超凡脱俗的气质;而天王、力士等形象,则多采用浓烈、鲜艳的色彩,着重突出他们的威严与勇猛;玉皇大帝、清源妙道真君等则用明亮的黄色。丰富多样的色彩,让壁画变得绚丽夺目,产生了强烈的视觉冲击效果。各种色彩相互交织、彼此映衬,共同构成了一个和谐统一的整体。

画师在为壁画着色时,采用了平涂与晕染相结合的手法。平涂的色彩呈现出沉稳凝重之感,晕染的色彩过渡自然流畅,展现出一定的立体感。在描绘人物面部、手部等肌肤部位时,画师选用赭色进行复勾,与晕染后的色彩搭配得恰到好处,毫无违和感。

沥粉贴金技法是毗卢寺壁画中重要的表现工艺之一,通过人物的头盔、铠甲等金属部位进行了呈现。在古代,这种工艺是在洁净晾干的猪膀胱内装入由滑石粉、大白粉以及混合胶和清漆制成的泥子,再使用特殊工具挤出凸起的线条,随后在凸起线条上贴上金箔。如此一来,在光线照耀下,这些部位便会闪闪发光,不仅立体感十足,质感也得到了充分展现。毗卢寺壁画中的沥粉线条粗细恰到好处,与墨线完美融合,毫无突兀之感,充分体现出画师在沥粉贴金工艺上的精湛技艺。

此外,在人物服饰的绘制上,画师们还运用了描金的表现手法。描金所使用的材料,是由金箔研磨而成的金泥。由于用毛笔勾勒出的金线具有一定厚度,所以其成本相较于沥粉贴金大约要高出三倍。

在这堂壁画中祥云形象随处可见。在佛教与道教的理念里,云常常与神灵、仙境紧密相连,象征着超凡脱俗、自在无拘的境界。这些以浅红、浅绿、浅赭等色彩呈现的云,不仅增强了画面的层次感与空间感,还将各组画面紧密相连,提升了壁画的整体协调性,500多个人物构成一个不可分割的整体,仿佛引领观者进入缥缈奇幻的仙境。

靠近人物的云,大多呈现出圆润饱满的样子,带有涡旋状的卷曲构造,恰似云朵在翻滚涌动之际自然生成的旋涡,充满韵律与节奏,既衬托出主体人物,又为画面增添了生动活泼的氛围;在画面上层人物之外的部分区域,云是以流畅婉转的曲线描绘而成,它们自由舒展,宛如灵动飘逸的丝带,线条的起伏间描绘出云气的流动之态;而远处的云,则以类似平行线的形态展现,层层堆叠,疏密得当,十分简洁。

五

毗卢寺壁画的风格沿袭了唐宋以来的传统格调,又巧妙融入元明时期的新元素。其线条灵动,似有满壁生风之感;人物形象鲜活生动,跃然壁上;色彩和谐典雅,搭配相得益彰。再加之沥粉贴金与描金技法的综合运用,使得毗卢寺壁画所呈现出的画面尽显富丽堂皇、光彩夺目之态。尤其值得一说的是,壁画里天王、力士这类形象,个个体格健硕,神态威严庄重;然而菩萨、天妃圣母等形象,却展现出温婉柔和之姿。这种人物形象间形成的强烈反差,极大地增强了壁画的艺术感染力,让毗卢寺壁画在艺术风格上独树一帜、别具一格。

此外,毗卢寺壁画更是探究中国古代宗教、文化、艺术以及社会生活的关键实物依据。壁画里一些人物穿着的服饰、使用的器物等种种细节,为我们深入研究明代的社会状况、宗教理念以及艺术演进,提供了珍贵的资料。

近年来,堪称明代绘画艺术的卓越典范的毗卢寺壁画,其艺术价值正日益为更多人所认知与洞悉。历经岁月洗礼,它以独特的艺术语言、精湛的绘画技艺,吸引着学界、艺术界乃至社会大众的目光,从尘封的历史中焕发出熠熠光彩,成为人们探索古代绘画艺术奥秘的重要窗口。

“壁上丹青——走进毗卢寺壁画的艺术世界”展,以石家庄市毗卢寺博物院提供的毗卢殿壁画高清扫描及专业打印图像为核心内容,同时展出河北省文物与古建筑保护研究院珍藏的整套毗卢寺壁画摹本,以及部分艺术家的临摹作品。展览采用图文结合的方式,向观众全方位介绍毗卢寺的历史文化、壁画题材内容、绘画技艺以及保护传承等方面。

在美术馆展厅,观众零距离观赏壁画原大的高清图片,仿佛瞬间置身于一个满溢历史与艺术气息的奇妙世界。这些壁画宛如一位位岁月的讲述者,将这座古寺的辉煌过往与沧桑变迁娓娓道来。在这里,我深深感受到古代工匠们的非凡智慧与匠心独运,也切实体会到历史的厚重深沉与源远流长。毗卢寺的壁画让我对古人卓越的艺术才华惊叹不已,真心希望它能永远矗立在这片土地上,让更多人领略到它的独特魅力与深厚价值,从中汲取艺术的滋养。

当我凝视这些壁画时,初次邂逅它们时的情景,刹那间在脑海中清晰浮现。那一刻,我真切地体悟到,时间它既有冷酷无情的一面,在壁画上留下斑驳痕迹;又蕴含着永恒的力量,让这些跨越岁月长河的艺术瑰宝依然散发着迷人的魅力。

毗卢殿前,那两株饱经千年岁月洗礼的古柏傲然而立,枝叶繁茂,树干坚实。古柏沉默无言,但它目睹了毗卢寺的千年兴衰,也见证着文化的世代传承。

□郝建文 本版图片除署名外均由石家庄市毗卢寺博物院提供

您当前的位置 :

您当前的位置 :