“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高粱……”9月3日,天安门广场,三千名青年齐声唱响《松花江上》,激昂的广场瞬间静了,悲怆的旋律漫开,观众或红了眼眶,或拭去泪痕,家国情怀此刻深深镌刻进每一个人的心中。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,这首烽火战歌,让人们重温抗战历史、感悟抗战精神。鲜为人知的是,歌曲作者张寒晖的歌曲集手稿就珍藏在河北博物院。作为馆藏一级文物,《张寒晖歌曲集》(手抄本)不仅是历史的见证,更承载着一个民族的血泪与抗争。近日,记者走近这件珍贵文物,听文物保管员和红色故事宣讲员讲述它背后的故事。

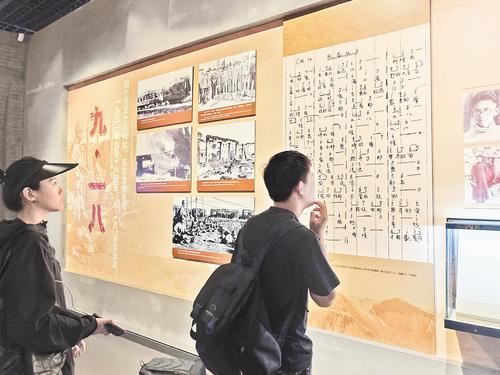

9月11日,参观者在河北博物院参观展览。 本报记者 刘 萍摄

诉国仇家恨,一曲抵千军

张寒晖,1902年出生于河北定州(原河北定县),1925年加入中国共产党,1929年毕业于北京大学艺术学院戏剧系。20世纪30年代初,张寒晖在西安担任中学教师。九一八事变后,他以歌曲为战斗武器,声讨日本侵略者的野蛮兽行,开始了用音乐唤醒民众投身抗战的革命艺术生涯。

那时的西安,随处可见流亡而来的东北同胞——他们衣衫褴褛,无家可归,眼中满是绝望,这景象深深刺痛了张寒晖。为宣传抗日,他常往返于西安北城门外的东北难民聚集地,坐在破旧的窝棚边,与他们促膝长谈。他一边宣讲抗日主张,一边倾听他们对故土的思念,感受到那份深入骨髓的山河破碎、国土沦丧的哀痛。

闭上眼,张寒晖仿佛看见骨肉同胞那枯黄的面容,听见父老乡亲悲痛欲绝的倾诉。1936年深秋,他很快写出了《松花江上》的歌词,此后在采纳家乡定州秧歌戏中“大悲调”的基础上,创作完成了歌曲《松花江上》。

最初,这首歌在西安的东北流亡学生中传唱,但悲怆与抗争的旋律很快感染了更多人。“西安事变前,学生们自发组织赴临潼,队伍中高唱的正是《松花江上》。”河北博物院讲解员葛思博介绍,《松花江上》能成为传世经典,正因为它道出了国难当头时民族的心声。抗战岁月里,它是流亡同胞的精神慰藉,更化作鼓舞中国军民奋勇抗日的嘹亮号角。

入藏展四次,改痕见初心

9月11日,在河北博物院文物典藏部,文博研究馆员刘庆礼戴着手套,小心翼翼地取出《张寒晖歌曲集》(手抄本)。黑色的布质封皮有些开裂,纸张虽已泛黄发脆,但上面的字迹依然清晰可辨。

翻开《张寒晖歌曲集》(手抄本),一幅手绘青年呐喊图映入眼帘,下方“狂歌当哭”四字力透纸背。这本歌曲集收录了张寒晖1941年7月前创作、抄录的50余首歌曲,1959年由河北博物院(原河北省博物馆)收藏。

“1979年,经张寒晖夫人刘芳确认,这本歌曲集为张寒晖亲手抄写。”刘庆礼介绍。最珍贵的是,歌曲集中收录了《松花江上》的一、二稿——第二稿将原稿“那里有森林黄金”改为“那里有森林煤矿”,把“什么时候才能够欢聚在一堂”精简为“什么时候才能欢聚一堂”,字句更显凝练准确。

纸质文物的保护容不得半点马虎。“我们除配备了恒湿恒温设备,还配备了金属橱和樟木隔板便于防虫防潮。”刘庆礼说,这件馆藏一级文物自入藏以来,仅展出过四次。

展柜前,一位来自吉林的游客带着女儿久久不愿离去:“我是东北人,对《松花江上》这首歌的感情特别深。希望孩子通过参观,培养爱国情感,勿忘国耻。”

文物活起来,精神永流传

“今年《松花江上》在天安门前唱响,我激动万分。28年前我是河北博物院讲解员,在对《张寒晖歌曲集》(手抄本)的讲述过程中,也哼唱《松花江上》,对那首歌带给人的激励和震撼深有感触。”河北省文物局副局长徐艳红介绍,为让这件珍贵文物活起来,河北博物院做了诸多努力,“歌声中的峥嵘岁月”社会教育活动中,首篇选的就是《松花江上》,宣讲员们带着这首歌深入学校、社区和部队,通过歌曲合唱、故事讲述的形式,带领大家感受音乐背后的热血与信仰。

葛思博现在就是宣讲员中的一位青年代表,他宣讲《松花江上》背后的故事已经12个年头了,宣讲有300多场次。“在宣讲过程中,我能感受到青少年们对那段历史的浓厚兴趣。通过这首歌,他们更加深刻地理解了抗战精神的内涵。”葛思博说,如今,河北博物院新入职的讲解员也开始接力宣讲《松花江上》,要让这份精神传承下去,弘扬爱国情怀,汲取奋进力量。

让静止的文物有温度地活起来,搭建起连接过去与现在的桥梁。人们透过玻璃展柜,仿佛能看见烽火连天的年代,看见张寒晖伏案创作的身影,看见无数中华儿女高唱着《松花江上》,奔向抗日前线的壮烈画面。

血脉永续、薪火相传。从九三阅兵上的青年合唱,到河北博物院中的陈列;从张寒晖一笔一画的泣血手抄,到中华民族伟大复兴的势不可当……《松花江上》如同一条坚韧的纽带,串联起过去与现在,奔向未来。纸页会泛黄,墨迹会褪色,但其中蕴含的民族精神,将如松花江水般,永远流淌在中华儿女的血脉里。

您当前的位置 :

您当前的位置 :