12月4日,湖北省文化和旅游厅(湖北省文物局)、中国考古学会新石器考古专委会、荆门市文化和旅游局、荆门市屈家岭管理区管委会等单位,组织国内考古专家在屈家岭遗址召开考古工作现场会。

屈家岭遗址是屈家岭文化的发现地和命名地,位于湖北省荆门市屈家岭管理区,地处大洪山南麓向江汉平原的过渡地带,是实证长江中游文明起源的重要大遗址。该遗址是以屈家岭为核心,包括殷家岭、钟家岭、冢子坝和杨湾等十余处遗址为一体的新石器时代大型遗址群,先后于1955年、1956年至1957年、1989年进行过三次考古发掘,2015年至今,湖北省文物考古研究院等单位在此持续开展考古工作。

屈家岭遗址最新考古发现

据屈家岭遗址考古项目负责人、湖北省文物考古研究院副研究馆员陶洋介绍,近8年的考古工作,取得了诸多重要收获,包括发现迄今规模最大油子岭文化聚落、年代较早的史前水利系统以及对史前建筑技术的新认识。

迄今规模最大油子岭文化聚落

持续的考古工作表明,屈家岭遗址历经油子岭、屈家岭和石家河等史前文化时期,绝对年代为距今5900~4200年。其中,油子岭文化聚落分布范围约105万平方米,为长江中游地区同时期面积最大的聚落,已确认水利系统、墓葬区、居住区和陶器生产区等;屈家岭文化时期,聚落规模扩至284万平方米,环壕围合面积约90万平方米,发现水利设施、高等级建筑区、墓葬和铜矿石等遗存,探索到史前水稻田的分布范围,出土已知最早的高温黑彩釉陶。石家河文化时期,规模明显缩小,聚落范围仅存18万平方米。

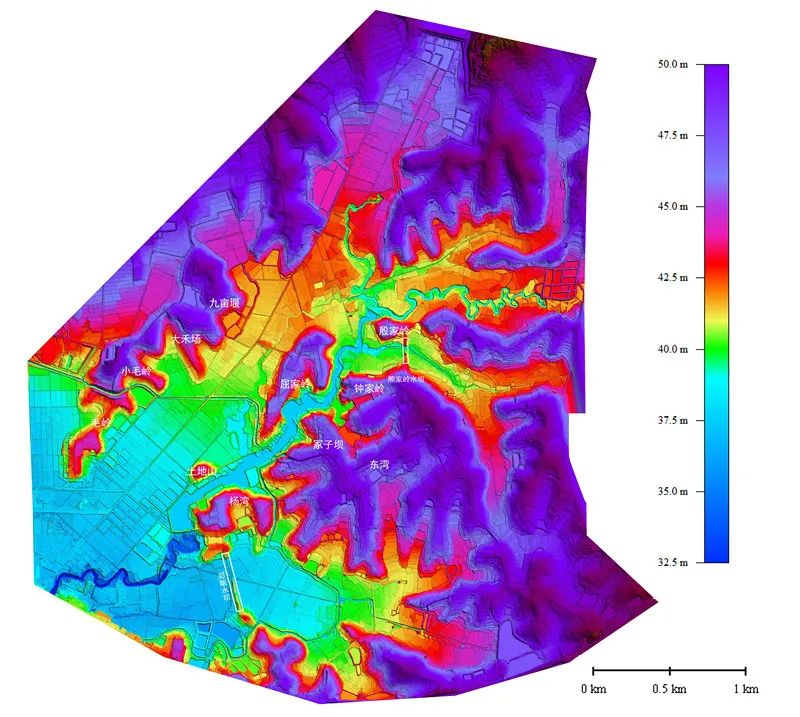

屈家岭遗址高程模型

年代较早的史前水利系统

“近年来,考古队会同航测、年代学、环境考古的专家,对遗址进行了全面调查和综合分析,对若干疑似水利设施进行重点勘探,尤其对其中两处水利系统,开展了细致考古工作。”陶洋说。

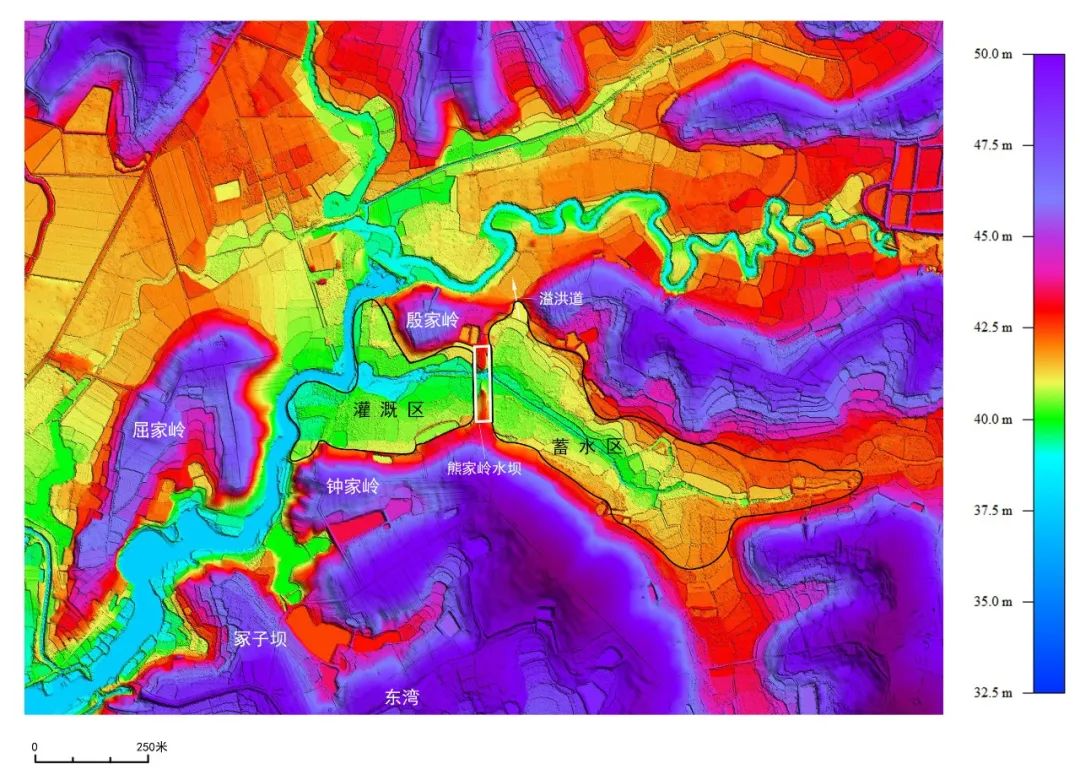

据介绍,最新发现的熊家岭水利系统位于遗址群东北部,包括水坝、蓄水区、灌溉区和溢洪道等构成要素。熊家岭水坝坐落于青木垱河东-西向支流的河道上,属土坝,现存坝顶高约2米,宽约13米,坝底宽约27米,南北长约180米。水坝东侧为蓄水区,与自然岗地合拢面积约19万平方米;西侧为灌溉区,约8.5万平方米,植物考古显示该区域存在史前稻田。溢洪道位于蓄水区的北部缺口处,入口宽约26米,呈南高北低的走势,体现了“因地制宜”的科学建设理念。

熊家岭水利系统示意

解剖型发掘显示,水坝可分为早晚两期。晚期坝在早期坝的基础上加高加宽扩建而成。晚期坝体叠压在早期坝体灰烬层上。出土遗物、测年数据表明,晚期坝绝对年代约距今4900-4800年。早期坝年代约距今5100年至4900年,早期坝年代不早于油子岭文化晚期,不晚于屈家岭文化早期晚段。坝体堆积均明显经过人工拍打、夯实或加固,局部形成“痕迹面”,堆积中掺有禾本科植物根茎,此外,也发现了“草裹泥”痕迹。

专家考察

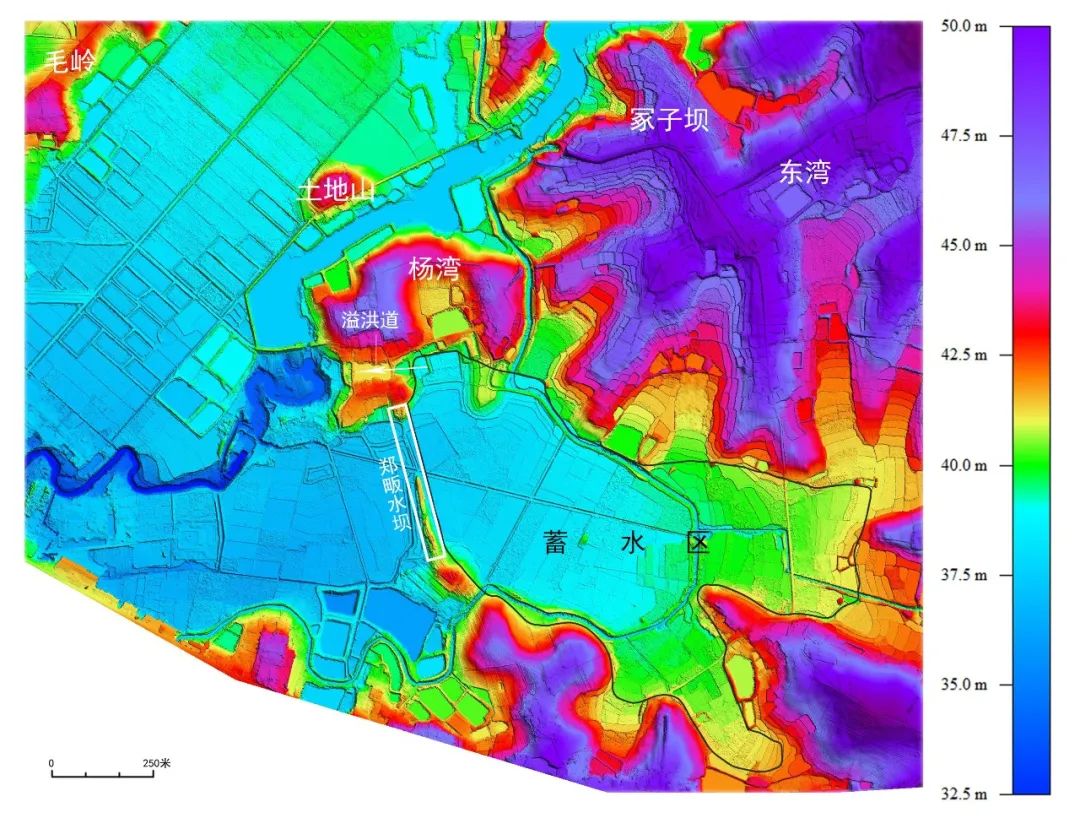

除了熊家岭水利系统外,考古队还发现了郑畈水利系统。郑畈水利系统位于遗址群西南,目前已确认水坝、蓄水区和溢洪道。亦属土坝,为连接南北两端山体而营建的人工设施,现存坝顶高约2.3米,宽约5.2米,坝底宽约10米,长约580米。据推测,坝体堆积仅一期,其建造工艺、堆积特征与熊家岭水坝早期高度一致,年代也相当。

郑畈水利系统示意

郑畈水坝剖面清理情况

5000年前,如此大规模的公共工程,需要多少人力、花费多少时间来营建?目前这问题还无法回答。诚如北京大学考古文博学院副教授秦岭所言,“我们可以借鉴良渚水坝已有的考古工作经验,进一步讨论水坝体量大小、营建方式和用工量。郑畈水坝长580米,坝底宽仅10米,首先要搞清水坝能够支撑的库容量和蓄水量,从而讨论其工程量并进行比较研究。其次,有蓄水和灌溉范围远远不够,要对水坝的功能性进行讨论。这里和长江下游情况不一样,良渚因地处湿地,其水坝最初目的为了交通运输。此外,还要关注水坝营建与聚落兴衰变迁和发展过程的对比关系。”秦岭说道。

浙江大学艺术与考古学院刘斌教授指出,虽然从堆积看属于不同土色,但从遗迹判断也不排除熊家岭水坝一次性堆积的可能。要从整体地貌关系、更大范围考虑问题。此次发现的水坝蓄水后在核心区南半部形成水域,西侧九亩堰、小毛岭等可能构成类似外郭的概念。刘斌直言,水坝是围绕城服务的,其核心是城市规划,切勿忽略核心功能。

初形态“磉墩”的发现

史前建筑技术新认识

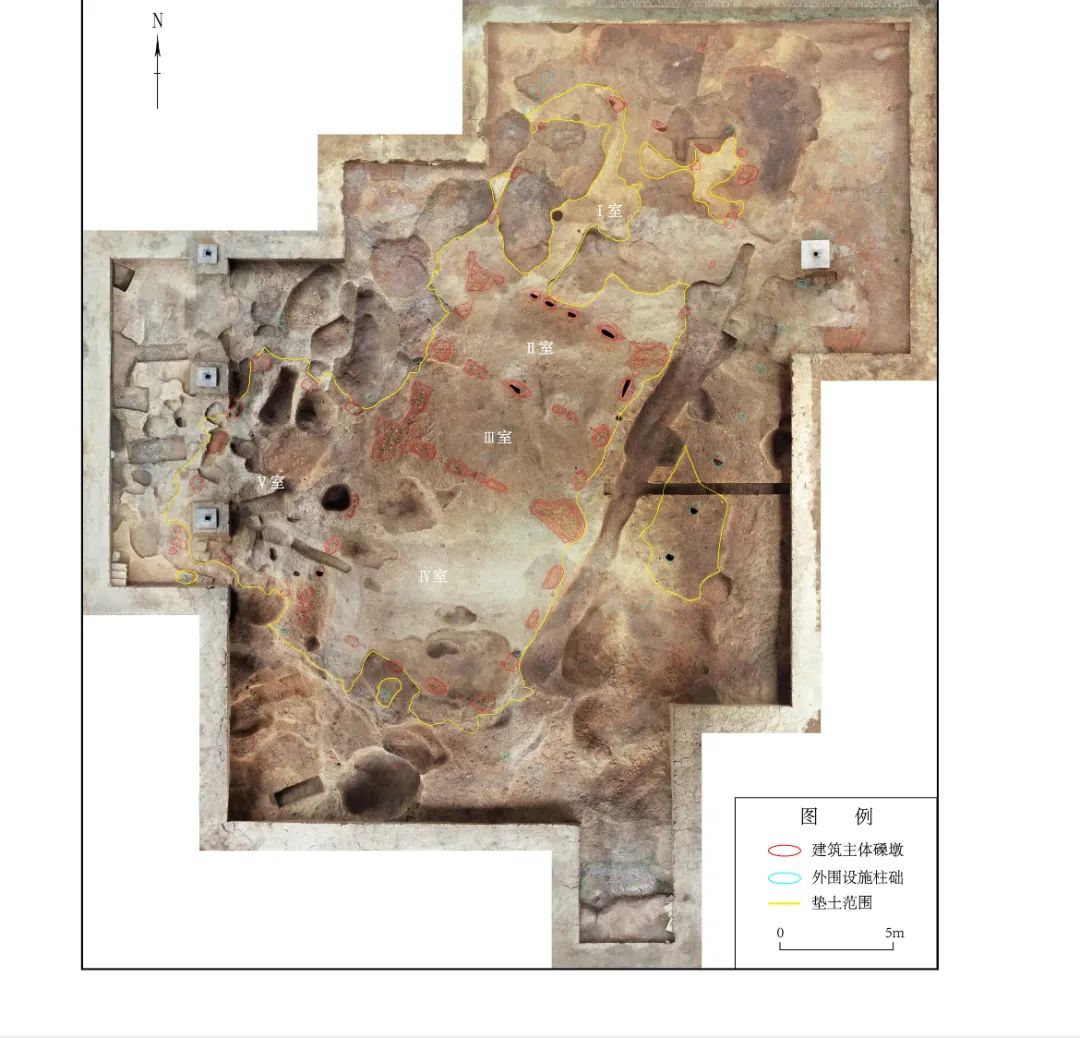

除了水利系统外,最新揭露的一处屈家岭文化大型建筑F38,同样吸引了不少专家的目光,用红烧土混合黏土及零星猪骨填满、被陶洋称为迄今发现最早形态的“磉墩”更是让专家们直呼“前所未见”。

考察屈家岭遗址F38建筑遗迹

“F38建筑平面呈东北至西南向曲尺状,自北向南分为四间。主体面积340平方米,外围设施现存面积约170平方米。发现了黄土台基和众多规模庞大、建造工艺考究的‘磉墩’,可以说是迄今发现“磉墩”的最早形态。推测F38为一处公共礼制性建筑。磉墩营建流程大致为先挖走预设磉墩区域的原有软基层,然后在高低不平的起建面上堆筑纯净的黄土台基,锚定布设点位后在台基上挖深坑,再烧烤坑壁形成硬结面,后用红烧土混合黏土及零星猪骨填满深坑形成。"陶洋向记者介绍。在现场观察到,体量巨大的“磉墩”位于建筑中部两分间拐角处,最大者长约3.3米、宽约1.7米、深约1.5米。

F38正射影图

北京大学考古文博学院教授徐怡涛表示,江汉平原同时期建筑都有很强的共性,此次发现丰富了该地区的建筑类型。F38内磉墩的发现,证明其是使用柱梁承重的木构建筑,栽柱时发现柱脚易损坏,将柱洞进行硬化从而减少损毁,也是为了适应复杂地形环境尝试的一种创新。该遗址的发现加深了我们对史前木构建筑技术演进的认识,填补了中国建筑史的空白,具有重要学术价值。

据介绍,大型建筑建筑F15和F18、仓储类建筑F17和红烧土广场,皆位于F38的北部,都分布在屈家岭遗址点南部台地,处于同一地层单位,年代均为屈家岭文化时期,证明该区域为屈家岭文化时期的高等级建筑区。

“完全被水利系统和大型房址所震撼。”吉林大学考古学院赵宾福教授感叹道。他强调“其背后可能蕴含着文明起源要素。距今5000年前后,就是一个文明线、是重要的时间坐标。遗址中高等级建筑可能也暗示着贵族或阶级的出现。我也建议在遗址、遗址群、聚落、聚落群等概念上应该更加精准一些。”

秦岭认为,从聚落演进和早期文明发展的角度来看,我们对屈家岭遗址的认识远远不足。其与石家河可能存在此消彼长、变化的关系。从屈家岭到石家河、从城头山到鸡叫城,在长江中游很多地区都有位移的情况,人口扩张、社会组织扩大后,同样的营建思想、更大一次的建筑。文明5000年来,有两个爆发阶段,可以看到在同一个区域里位置的移动。从聚落演变来讲,把屈家岭考古做清楚,对于细化讨论整个长江中游演变进程的阶段性具有重要作用。

“近八年的发掘,能把整体轮廓、聚落演变、遗址规模等问题基本厘清,尽管每一项发现仍有诸多深究的细节。但其收获为今后屈家岭考古工作的开展奠定了坚实基础。”北京大学考古文博学院教授、中国考古学会新石器时代考古专业委员会主任赵辉在专家现场会总结中对屈家岭遗址的发掘工作进行了肯定。赵辉指出,做一个问题和地段就要做深做透,比如将遗址建筑区全部揭开,厘清其四至范围和规模,大小规模房址分别有几座;一片墓地做全,就要弄清大小墓葬数量、如何排列及下葬顺序,才能了解其社会组织结构。

系列考古新发现

为探讨中华文明起源提供关键样本

此次发掘获取了探索长江中游史前文明化肇始的物证,首次将江汉平原和洞庭湖平原纳入统一的文化共同体。屈家岭遗址作为迄今发现规模最大的油子岭文化聚落,考古工作揭示的最早水利系统、最早的快轮制陶工艺和磨光黑陶生产技术、聚“族”而葬的墓地形态,为我们生动展示了油子岭文化的发展高度和社会结构,也进一步阐释了油子岭文化强势扩张的动力。

距今 5100 年左右,屈家岭遗址所在的汉东地区率先从油子岭文化嬗变为屈家岭文化。在屈家岭遗址,油子岭文化规划、营建的水利系统被屈家岭文化所继承,并经过改造升级,发挥了更大的作用,促使聚落规模从105万平方米扩展至284万平方米。这一时期,庞大的聚落规模、缜密的水利系统、规整的环壕设施、高超的建筑工艺,反映出屈家岭遗址作为“壕堰式” 聚落的典型特征,代表了长江中游地区与大型城址同级的新型中心聚落形态。

屈家岭的考古工作,展示了长江中游地区大型中心聚落的规划概念、布局演变和社会结构传统,反映了长江中游不同于其他地区的文明路径,为考察史前农业社会的形成和发展、长江中游文明的起源和演进提供了关键样本。

您当前的位置 :

您当前的位置 :